Das ungenutzte Potenzial zur Wertsteigerung

Die Optimierung des indirekten Einkaufs ist herausfordernd und komplex. Ausbaufähige Dialoge mit den Fachabteilungen, gering-verzahnte Organisationsstrukturen und unterschiedliche Anforderungen der jeweiligen Standorte machen das Projekt zu einer Mammutaufgabe. Doch mit den richtigen strategischen Schachzügen erzielen Sie eine enorme Wertsteigerung im Unternehmen.

Der Einkauf indirekter Bedarfe umfasst sowohl Dienstleistungen als auch Materialien, die über die gesamte Unternehmensstruktur hinweg benötigt, aber nicht im Wertschöpfungsprozess verarbeitet werden. Oftmals haben derartige Bedarfe kleine Volumina oder fallen nicht in regelmäßigen Abständen an. Entsprechend fragmentieren sich die Bestellungen meist auf zahlreiche Lieferanten.

Einen großen Anteil kaufen die Fachabteilungen wie IT und Marketing selbst, also ohne Rücksprache mit dem Einkauf (sogenanntes Maverick-Buying).

Als Folge haben Unternehmen häufig kaum Transparenz über ihre tatsächlichen Ausgaben im Bereich Indirect Spend. Sofern der Einkauf sich der Thematik überhaupt annimmt, konzentriert er sich auf kurzfristige Kostensenkung, statt auf eine nachhaltig strategische Ausrichtung zur Wertsteigerung. Erfahren Sie, mit welchem strategischen Vorgehen Sie einen wertsteigernden Strukturwandel im indirekten Einkauf erzielen.

Potenziale gemeinsam mit der Fachabteilung analysieren

Da der Einkauf bei indirekten Bedarfen oft nicht der Hauptverantwortliche für die Beschaffung ist, sollten Einkäufer:innen immer den Schulterschluss mit der jeweils verantwortlichen Fachabteilung suchen. Wichtig ist dabei, nicht allein mit dem Ziel von Einsparungen auf die Kolleg:innen zuzugehen. Optimierung heißt schließlich auch, bessere Lösungen zum gleichen Preis zu bekommen oder vorhandene Mittel effizienter zu verteilen.

Zunächst gilt es, einen Überblick über die Adressierbarkeit der Kosten zu bekommen: In arbeitsintensiven Bereichen wie dem Facility Management etwa sind Lohnkosten nicht verhandelbar – wohl aber die Frequenz, mit der wenig genutzte Bereiche gereinigt werden. In der Logistik sind Zölle und Abgaben nicht verhandelbar. Die Wahl der Transportmittel hingegen schon.

Typische Kategorien indirekter Bedarfe

„Das 1 x 1 des indirekten Einkaufs“

- Logistik (Straßenfracht, Seefracht, Lagerhaltung, etc.)

- Facility Management (Reinigung, Sicherheit, Utilities, etc.)

- Marketing (Print, Agenturen, Mediabuchung, etc.)

- HR (Zeitarbeit, Arbeitsvermittlung, Training, etc.)

- Professional Services (Beratung, Versicherungen, etc.)

- Travel & Fleet (Hotels, Flugreisen, Autovermietung, Firmenwagen, etc.)

- IT (Software, Hardware, Telekommunikation, IT Services, etc.)

- Packaging (Folien, Paletten, Kartons, etc.)

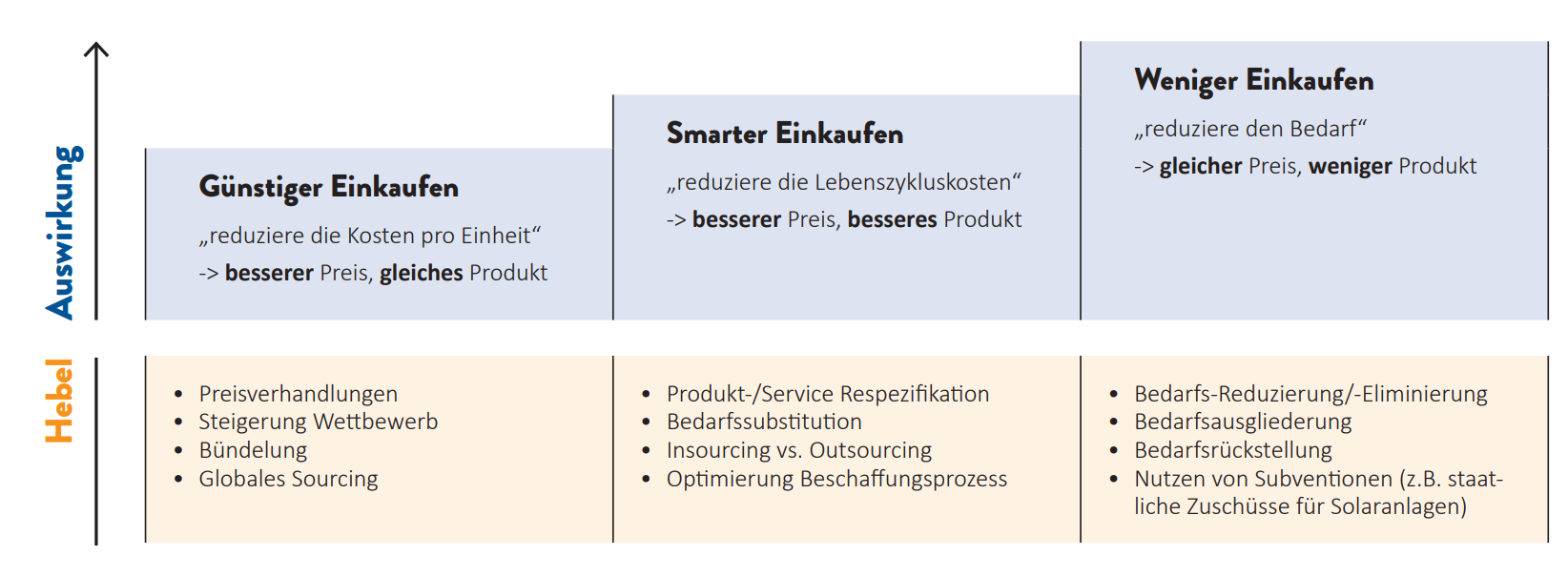

Günstiger, smarter, weniger

Die Neuaufstellung des Indirect Spend sollte sich an den drei Schlagworten „günstiger, smarter, weniger“ orientieren. Diese Ziele lassen sich mit der Verwendung intelligenter Hebel erreichen. Wie es funktioniert, erläutern wir ausführlich in unserem Whitepaper.

Strategische Maßnahmen zur Optimierung des Einkaufs indirekter Bedarfe

-

Traditionelle Hebel

Bündelung von Bedarfen: Verdichtung von Bedarfen in größere Bestellvolumina mit dem Ziel der Preisreduktion

Steigerung Wettbewerb: Wettbewerbsbelebung durch Einführung neuer Lieferanten, Reduzierung Ist-Lieferanten und Ausschreibungen

Systemlieferanten: Bedarfsbündelung auf einen Lieferanten zur Reduzierung der sonst an viele Lieferanten gezahlten Margen

Lieferantenentwicklung: Neue potenzialträchtige Lieferanten aufbauen; mit IstLieferanten Potenziale zur Kostenreduzierung entwickeln

-

Komplexe Hebel

Demand Management: Reduktion bestehender Standards, z.B. durch Richtlinien; Eliminierung unnötiger Bedarfe

Optimierung von Prozessen & Tail Spend: Prozessrationalisierung zur Reduzierung von Ineffizienzen; Implementierung von E-Katalogen

Zielkostenrechnung: Analyse der Kostenstruktur, um Effizienzsteigerung oder Kostenreduzierung zu erzielen

Ausbau International Sourcing: Nutzung globaler Märkte zur Auswahl und Erweiterung der Lieferantenbasis

Vergleich des Wirkungsgrads der unterschiedlichen Hebel

Einkaufskompetenz in die Fachabteilungen bringen

Die Fachabteilungen als Stakeholder werden umso bereitwilliger mit dem Einkauf zusammenarbeiten, je mehr sie von ihrer Expertise einbringen können. Letztlich geht es darum, dass die Einkaufskompetenz das Fachwissen nicht verdrängt, sondern sinnvoll ergänzt.

Die neuen Lösungen sollten nachhaltig in die Beschaffungsprozesse integriert werden. Dies funktioniert zum Beispiel, indem klare Richtlinien aufgestellt werden oder Online-Kataloge für Standardbedarfe geschaffen werden, die den Einkauf nach den Kriterien „günstiger, smarter, weniger“ für alle Beteiligten nicht nur zur ungeliebten Pflicht, sondern stattdessen zuverlässiger und komfortabler machen.

In unserem Whitepaper machen wir Sie mit unterschätzten und innovativen Lösungsansätzen vertraut, mit denen Sie Ihre Einsparpotenziale im indirekten Einkauf realisieren können. Zudem beschreiben wir, welche Grundlagen beachtet werden müssen, um den unternehmens- und abteilungsübergreifenden Rückhalt für eine Optimierung des Indirect Spend zu sichern.

// Vorschau | Inhaltsverzeichnis & Textauszug

Sprechen Sie unseren Experten an